ブランドや商品の印象を決めるうえで欠かせないのが「紙の質感」です。

デザインやレイアウト、色使いと同じように、どんな紙を選ぶかによって仕上がりの雰囲気は大きく変わります。

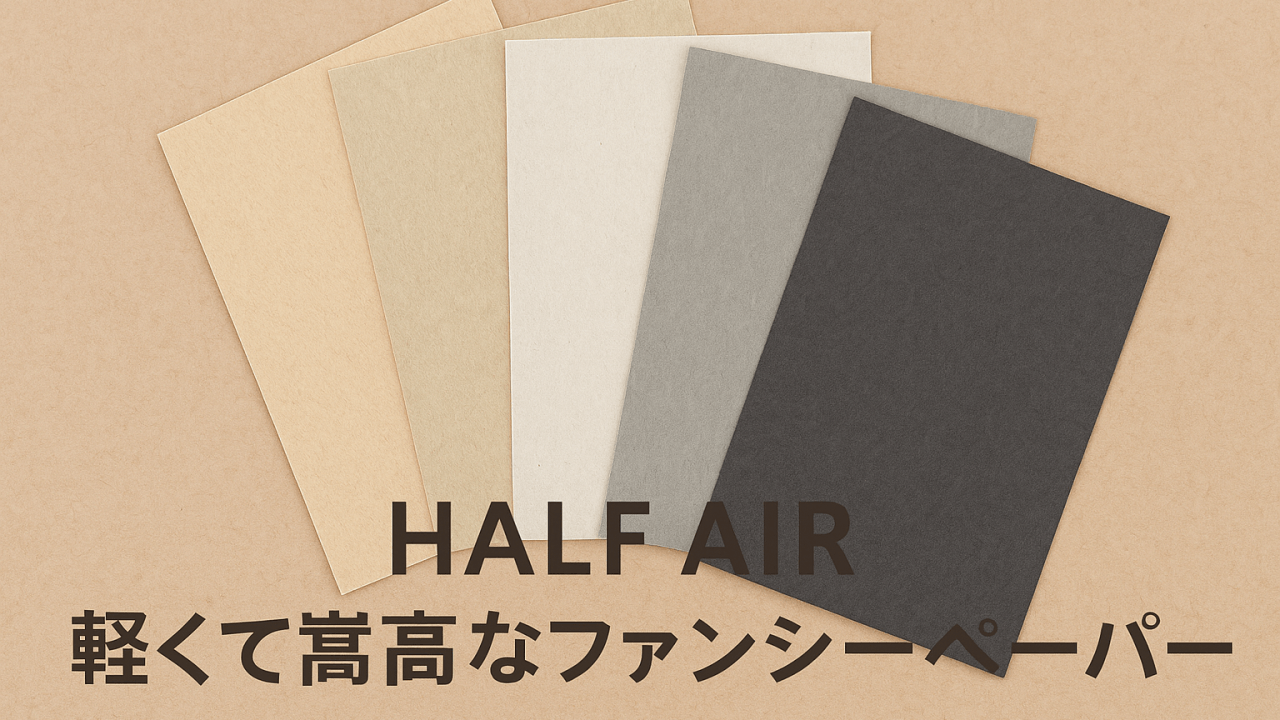

今回ご紹介する「ハーフエア」は、軽やかさとボリューム感をあわせ持つファンシーペーパー。

まるで空気を含んだような柔らかな質感が特長で、ナチュラルで上品なパッケージづくりにぴったりの一枚です。

1. “空気をまとう紙” ― ハーフエアとは?

「ハーフエア」という名前には、その名の通り“空気をまとうような軽やかさ”という意味が込められています。

実際に手に取ってみると、一般的な紙よりもふんわりとした手触りで、見た目以上の存在感があります。

軽量でありながら厚みを感じられる“嵩高(かさだか)”な紙質は、

ボリュームのある印刷物やパッケージをつくるときに特に活躍します。

同じ坪量(g/㎡)でも、ふっくらとした仕上がりになるため、

「厚みを出したいけれど重さを増やしたくない」というデザインにも向いています。

この“軽さと存在感の両立”が、ハーフエアならではの魅力といえるでしょう。

2. ナチュラルでやさしい印象 ― 5色のカラーバリエーション

ハーフエアには、自然素材を思わせるやさしい色合いの5色がラインナップされています。

ハーフエアには、自然素材を思わせるやさしい色合いの5色がラインナップされています。

-

コルク

-

ヘンプ

-

コットン

-

アッシュ

-

チャコール

どの色も主張しすぎず、自然光の下でもやわらかくなじむトーンが魅力。

クラフト感のある「コルク」や、麻布を思わせる「ヘンプ」は、

ナチュラルなブランドイメージにぴったりです。

一方で、「アッシュ」や「チャコール」は落ち着きのあるモノトーン調で、

スタイリッシュなパッケージやモダンなデザインにもよく合います。

カラーバリエーションの幅が広いので、

ブランドの世界観や商品のテイストに合わせて選びやすいのもポイントです。

3. 軽やかでも存在感あり ハーフエアの3つの魅力

① 柔らかな手触り

ハーフエアの最大の特長は、そのふんわりとした肌ざわり。

繊維の密度をあえて高めすぎず、空気を含むような構造で仕上げることで、

紙の表面に微妙な凹凸と柔らかさが生まれています。

指先に触れたときの軽やかでやさしい感触は、

まるで布や自然素材のよう。

ナチュラルさや温かみを表現したいパッケージやカードにはぴったりの質感です。

② 軽量×ボリュームの両立

印刷物やパッケージを制作する際、「軽くしたいけれどペラペラにはしたくない」

という要望は少なくありません。

ハーフエアは、まさにその悩みを解決してくれる紙。

見た目にはしっかりとした厚みがありながら、実際には非常に軽量です。

たとえば箱やスリーブ、冊子の表紙など、ボリューム感が求められる部分に使えば、

高級感を保ちながら重量を抑えることができます。

これは、嵩高紙(かさだかし)ならではの構造によるもの。

紙の内部に「空気の層」があることで、厚みを感じさせつつ軽やかに仕上がるのです。

③ 印刷・加工への相性の良さ

ハーフエアは、印刷や加工の面でも使いやすい紙です。

インクの乗りがよく、活版印刷や箔押しなどの加飾印刷にも対応可能。

やわらかな紙肌のため、印圧のニュアンスを繊細に表現できるのも特徴のひとつです。

箔の押し込み具合や、活版印刷の凹みの深さなど、

紙の質感を生かした印刷表現が映えます。

また、オフセット印刷やデジタル印刷でも比較的安定した仕上がりが期待でき、

デザイン性の高いパッケージやショップカード、DMなどに幅広く使われています。

【印刷時の注意点】

ただし、ハーフエアのような柔らかい表面を持つ嵩高紙は、

印刷工程でいくつか気をつけたいポイントがあります。

-

表面の繊維がインキやブランケット(※印刷用のゴム胴)にとられる場合があります。

これは、印刷時の圧力やインキの粘着力によって紙の表面繊維がブランケット側に付着してしまう現象で、

印刷ムラやカスレの原因になることがあります。

印刷圧をやや弱めに設定し、ブランケットの清掃をこまめに行うことで、品質を保ちやすくなります。 -

インキの乾燥がやや遅れる傾向があるため、乾燥時間を十分に確保することをおすすめします。

-

ベタ面(大面積の濃い色)を印刷する場合、インキの吸収差による色ムラが出やすく、

和紙系の紙と同様に、ベタ塗りよりも淡いトーンやグラデーション表現のほうが適しています。

特に活版印刷やオフセット印刷では、

「軽やかで自然な紙質を生かすデザイン」を意識することで、

ハーフエア本来の魅力をより引き出せるでしょう。

4. 紙の“空気感”をデザインに活かす ― 活用シーン例

ハーフエアは、そのやさしい風合いと存在感から、さまざまなデザインシーンで活躍します。

以下では代表的な活用例をご紹介します。

● ナチュラル系パッケージ

食品やコスメ、アロマなど、自然素材を扱うブランドにぴったり。

厚みと軽さを兼ね備えたハーフエアは、紙箱やスリーブ、タグなどに使うと、

素朴で誠実な印象を添えられます。

素材の風合いをそのまま生かすために、マットな印刷や箔押しを組み合わせるのもおすすめ。

特に「ヘンプ」や「コットン」のような淡い色味は、

有機的なパッケージデザインとの相性が良いでしょう。

● ファンシーカードやブランド冊子

ブランドのストーリーやメッセージを伝えるカード類にも向いています。

表面のやわらかな凹凸が光をほどよく拡散し、文字や写真が柔らかく浮かび上がるように見えます。

また、冊子の表紙に使用すれば、全体の印象を上品かつナチュラルに統一できます。

ブランドカタログやショップカードなど、顧客に直接触れる印刷物におすすめです。

● アート作品・POP・台紙

作品や商品を引き立てる“背景素材”としても、ハーフエアは優秀です。

軽量でありながらコシがあるため、アート作品の台紙や店内POPにも使いやすい仕様。

ナチュラルな風合いが被写体をやわらかく包み込み、

「素材感のある空気」を演出できます。

環境意識の高いショップでは、リサイクルを考慮した紙素材として採用されることもあります。

紙そのものの存在感がありながら、派手すぎず自然に調和する点が評価されています。

5. 他の嵩高紙との違い ― “軽やかさ”という個性

ハーフエアのような嵩高紙は、他にもいくつか種類があります。

たとえば「特Aクッション」はより厚みと弾力を感じるタイプで、

しっかりとしたパッケージや箱の素材向きです。

それに対してハーフエアは、軽やかで柔らかい印象をもたらすタイプ。

「厚みのある存在感」よりも「ふんわりとした優しさ」を演出したいときに向いています。

また、「レザック」などのエンボス紙と比べると、

ハーフエアは凹凸の主張が控えめで、よりナチュラルな風合い。

過度な装飾を避けつつ、素材の良さを生かしたいときに最適です。

つまり、ハーフエアは“軽やかさ”と“素朴さ”のバランスをとれる紙。

ブランドのトーンに合わせて、他素材と使い分けることでデザインの幅が広がります。

6. まとめ ― 紙のやさしさでブランドを伝える

デザインや印刷の世界では、目に見える情報だけでなく、

“手で感じる印象”もまたブランド体験の一部です。

ハーフエアは、その柔らかな手触りと軽やかさで、

ナチュラルな世界観やブランドの温かみを伝えることができます。

「空気を含んだような質感」という一言がぴったりの紙。

軽さと存在感を両立したハーフエアは、

エコで上質なパッケージを目指す方におすすめの素材です。

ナチュラルで上質な印象を紙で表現したい方は、

ぜひ一度この「空気をまとう紙」をお試しください。

ペーパークラフト・文具ランキング

ペーパークラフト・文具ランキング 大手企業 人事経験者が伝える転職の攻略法

大手企業 人事経験者が伝える転職の攻略法