日本人にとってなじみの深い「お茶」ですが、ひとくちにお茶といっても、抹茶に煎茶、ほうじ茶からウーロン茶、紅茶といった世界各国で飲まれているものまで多岐にわたっています。

この記事では、実はとっても奥が深い「お茶」についてご紹介。お茶の種類やお茶の発祥の歴史まで、お茶にまつわるトリビアをまとめました。

【お茶の歴史】お茶の起源は古代中国

日本でお茶文化が広まり、当時の権力者の政に使われるなど表舞台に現れるようになったのが鎌倉から戦国時代にかけての武士の時代です。しかし、その起源は、古代中国までさかのぼります。

中国に伝わる伝承によれば、紀元前2737年に、120歳まで生きたと伝わる神農炎帝が山中でお茶を見つけたことがお茶の始まりと言われています。その当時、お茶は飲料ではなく薬として重用されていました。

その後、唐や宋の時代にお茶文化が広まり、日本に渡来したのは9世紀頃の奈良時代とされています。やがて「茶道」と呼ばれる独自のお茶文化が形成され、権力者の接待の場に使われるようになりました。そこから庶民にも広がり、食事や交流の場で飲まれるようになったのです。

そもそも「茶」っていう名前はどこからきた?

お茶の始まりがツバキ科の植物「チャ」の葉を加工して作ったことから「茶」と呼ばれるようになったそうです。そのため、そのほかの植物から作られるお茶も「茶」と呼ばれています。

世界最古のお茶の専門書である陸羽著の『茶経』には、「茶は南方の嘉木(中国南西部原産の立派な木の意)」という一説があります。ここに書かれているのは、椿や山茶花の仲間であるツバキ科ツバキ属の常緑樹です。この「チャ」の葉を摘んで揉み、発酵させ、乾かせるなどの加工をして、お茶を作るようになりました。

緑茶も紅茶も同じ木の葉から作られる!?

実は、「チャ」の葉からは、製作工程の違いによって、緑茶、ウーロン茶、紅茶といった味も香りも違う3種類のお茶が作られています。摘んだ葉を発酵させないものが緑茶に、少し発酵させたものがウーロン茶に、十分に発酵させたものが紅茶になります。

こんなにある!お茶の種類

星の数ほどあるとされるお茶の種類。ここでは大きく分けて日本茶、中国茶、紅茶それぞれの一般的な種類をご紹介します。

日本茶

日本で生産されているお茶は、ほとんどが緑茶です。緑茶には煎茶、玉露、かぶせ茶、抹茶、てん茶、玉緑茶、茎茶、芽茶、頭、粉茶、番茶といった多様な種類があります。炒ったお米を加えた玄米茶、煎茶などを炒って作るほうじ茶なども、日本茶の仲間です。

中国茶

お茶の発祥の地、中国では数百種類のお茶があると言われています。発酵度によって大きく6種類のお茶に分類され、発酵度の薄い順から緑茶、白茶、黄茶、青茶、紅茶、黒茶と呼ばれています。中国のお茶として人気の烏龍茶や鉄観音茶は青茶に、プーアール茶は黒茶に分類されます。

紅茶

世界的に見ると、お茶というとイメージされるのは紅茶です。なかでも世界三大紅茶として有名なのがインドで栽培されるダージリン、スリランカのウバ、中国のキーモンです。紅茶は産地の気候や風土によって味や香り、品質が異なります。そのため産地名が銘柄として使われることが多いようです。

以上、お茶の歴史や名前の由来、種類のご紹介でした。いまや当たり前にあるものだけれど、実は奥が深い「お茶」。産地や加工法によって味や香りがまったく異なるので、ぜひお気に入りの一杯を見つけてみてください。

タント81.4g/平米A4サイズ:100枚

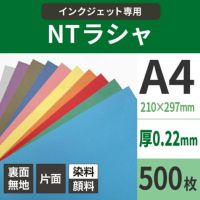

タント81.4g/平米A4サイズ:100枚 NTラシャ151g/平米A4サイズ:500枚

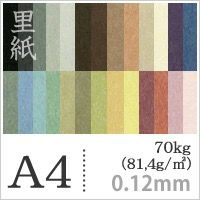

NTラシャ151g/平米A4サイズ:500枚 里紙81.4g/平米(0.12mm) A4サイズ:500枚

里紙81.4g/平米(0.12mm) A4サイズ:500枚 和紙ラベル「金銀箔」 総厚:0.24mm A4サイズ:100枚

和紙ラベル「金銀箔」 総厚:0.24mm A4サイズ:100枚

ペーパークラフト・文具ランキング

ペーパークラフト・文具ランキング 大手企業 人事経験者が伝える転職の攻略法

大手企業 人事経験者が伝える転職の攻略法