大阪・関西万博2025では「いのち輝く未来社会のデザイン」をメインテーマに、SDGsを意識したパビリオンが数多く建設されています。その中でも、日本の民間パビリオンの1つであるBLUE OCEAN DOMEでは、紙など環境にやさしい構造材でパビリオンを形成し、来館者に海の汚染とこれからの環境保護のあり方について強いメッセージを発信しています。

この記事では、自然と人との共生を叶える、建築の新しい可能性を示した海のパビリオン・BLUE OCEAN DOMEをご紹介します。

世界的にも歴史的にも類を見ない、紙でつくるパビリオン

BLUE OCEAN DOMEの出展にあたり、ゼリ・ジャパンの更家悠介理事長は、海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を2050 年までにゼロにするという「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向け、紙を使った建築で知られる坂茂氏を建築プロデューサーに起用しました。

坂茂氏は、紙管を利用した建築や災害支援活動で、プリツカー賞やマザー・テレサ社会正義賞など数多くの賞を受賞している世界的な建築家です。これまでに被災地の紙のログハウスの仮設住宅や、クライストチャーチ大聖堂の紙による仮設教会など、紙の特性を生かした建築を世界中で手がけてきました。

BLUE OCEAN DOMEの建築にあたり、坂茂氏は「世界に類を見ない新しい素材と構造を提案することで、日本が世界に先行する先端技術を社会の裾野へと実装されていくための発信の場として機能させていく」とコメントしています。また、環境保護のため、産業廃棄物の発生を限りなく抑えた、新たな建築の可能性を追求したとも語っています。

大きなパビリオンを支えるのは紙で作られた管

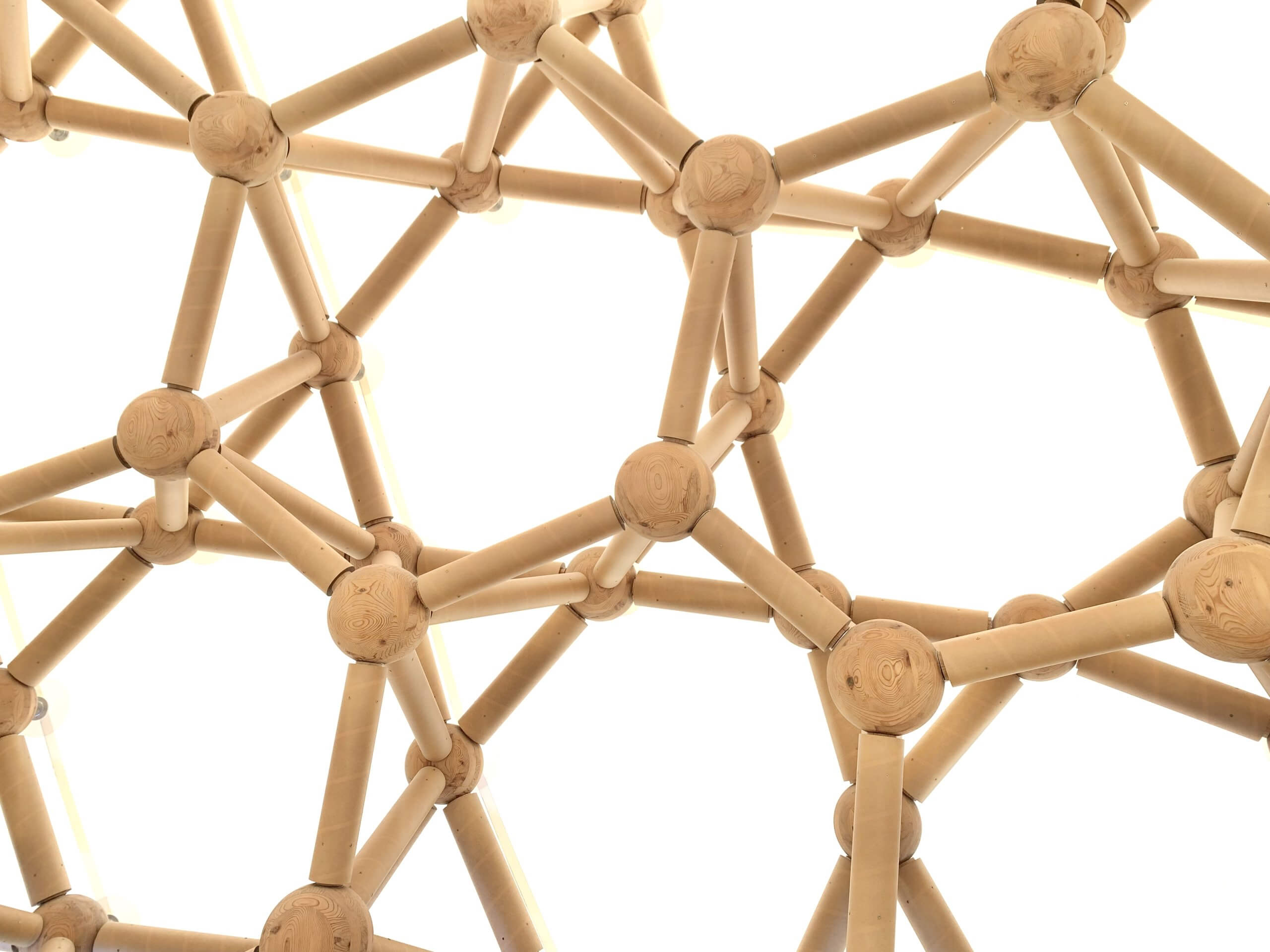

BLUE OCEAN DOMEの建築に使用されているのは、ラップの芯にも使われている紙管です。ペラペラの紙だけではもちろん建物を支えるだけの強度はなく、濡れると脆くなってしまいます。しかし、写真のように何層にも円状に巻いた紙管にすると、木材のような固い素材に生まれ変わります。

写真は紙管が使われているBLUE OCEAN DOMEのドームCの天井部です。紙管を六角形状や三角形上に組み合わせ、BLUE OCEAN DOMEの印象的な半円型を形作っています。

また、BLUE OCEAN DOMEで使用されている紙管は98%以上古紙から作られています。原材料からも、資源の再利用や産業廃棄物の削減に徹底的にこだわっていることがわかります。

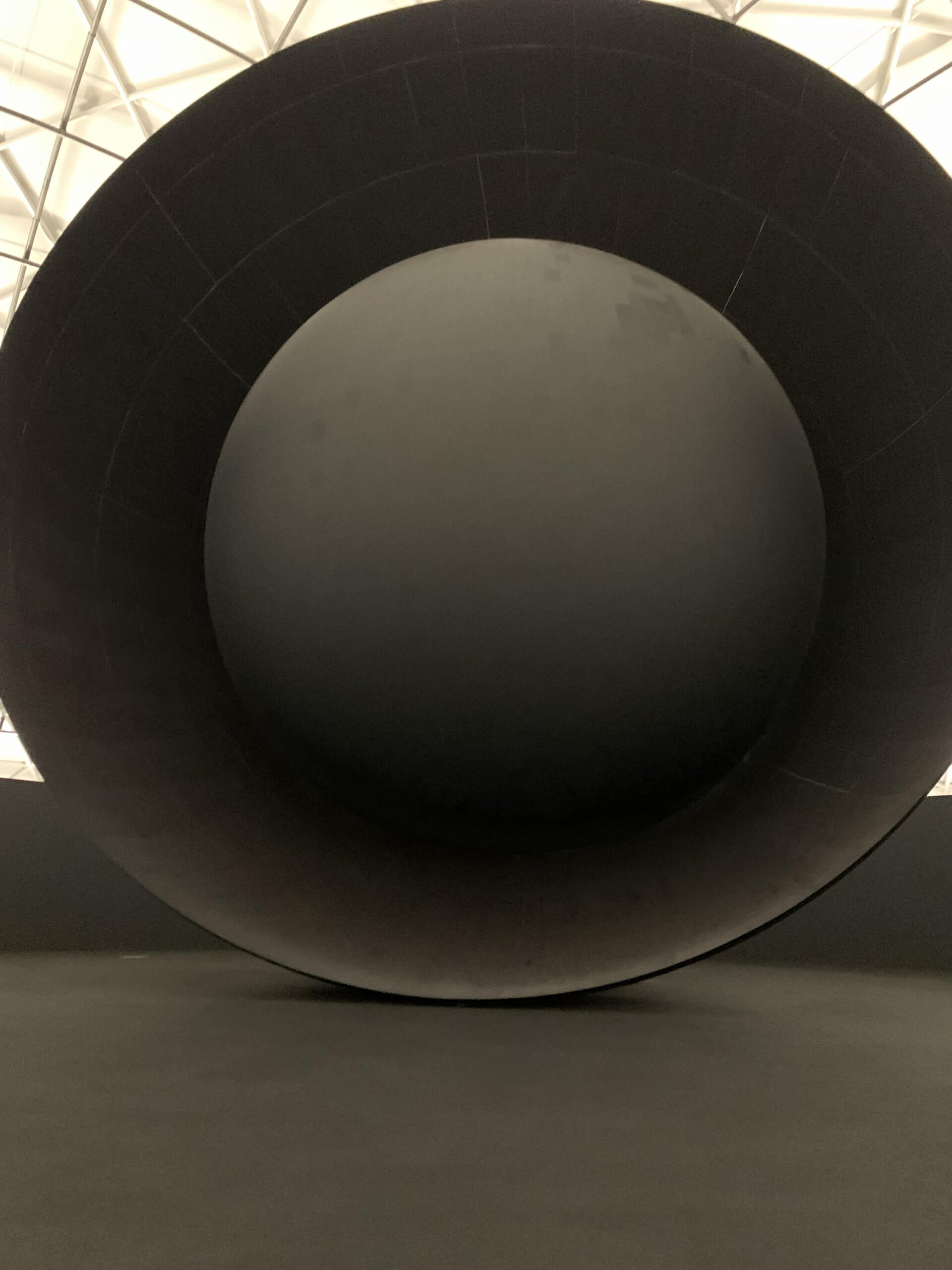

BLUE OCEAN DOMEの展示演出

BLUE OCEAN DOMEでは、「海の蘇生」というテーマのもと、水の循環をイメージした巨大立体アートの展示や、人間に汚染された海からのリアルな視点を直径10メートルに及ぶ超高精細の巨大半球スクリーンで鑑賞できます。建築を含め、環境汚染と保護についてひと味違う体験や気づきが得られる、興味深いパビリオンです。

以上、建築家・坂茂氏が設計した「海のパビリオン」のご紹介でした。

美しい地球の海を守り、自然と共生する新しい建築技術。最新テクノロジーが注目される中、紙の無限の可能性が、あらためて“万博”という世界的な舞台で示されています。2025年日本国際博覧会、通称「大阪・関西万博」の開催は10月13日まで。そこまでに観に行ける人は、ぜひ海のパビリオンを鑑賞してみてください!

↓↓↓紙なのに濡れても大丈夫! 耐水紙 ユポタックを松本店長が解説!松本洋紙店Youtubeチャンネル↓↓↓

インクジェット用 ユポタック A4サイズ:5枚

インクジェット用 ユポタック A4サイズ:5枚 インクジェット用 ユポタック A4サイズ:100枚

インクジェット用 ユポタック A4サイズ:100枚 インクジェット用 ユポタック A3サイズ:100枚

インクジェット用 ユポタック A3サイズ:100枚 インクジェット用 ユポタック B5サイズ:100枚

インクジェット用 ユポタック B5サイズ:100枚

ペーパークラフト・文具ランキング

ペーパークラフト・文具ランキング 大手企業 人事経験者が伝える転職の攻略法

大手企業 人事経験者が伝える転職の攻略法